9月9日、重陽の節句、菊の節句です。

…なのですが、日本ではあまり重視されていない節句になります。

1月1日、3月3日、5月5日、7月7日と奇数の重なる節句でも一桁で一番大きい数なので縁起の良い節句とされています。

菊の強い香りで邪気を払う、という事をすると良いですー。てな節句なんですけどね。

そんな邪でも「風」の「邪」が身体に入り込むことで生じる症状の総称を風邪と呼ぶわけですが、これは東洋医学が見知らぬうちに日常に浸透している良い例だと思います。

邪は六淫とも言い、「風」「寒」「暑」「湿」「燥」「火」という外から入り込む病気の因子です。

これに対し、身体の中からの原因は七情という「怒」「喜」「思」「憂」「悲」「恐」「驚」という因子がありますが、これは先日にちょっとだけ書きました。

また風邪の別名としては感冒(かんぼう)といった言い方をされます。

流行性感冒となるとインフルエンザとなるので一緒にするとちょっと…という気もしなくもないですが。

基本的には軽度の悪寒、発熱、頭痛などを伴う症状。

また鼻、咽喉、気管支炎などを発し、胃腸障害、腰痛、関節痛なども生じることがあります。

東洋医学的には風邪は皮毛 (肌)から、また肺から入り込みやすいとされます。

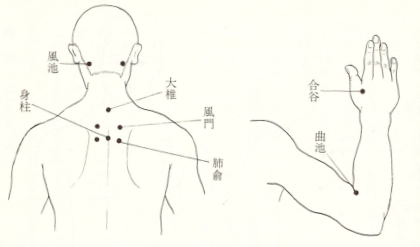

背中には風門(ふうもん)と呼ばれるツボがあり、その名の通り「風」の邪気が入り込む場所とされます。また肺に関わる肺兪と呼ばれる経穴もあります。

感冒の主要な治療穴 by 鍼灸治療の新研究(長濱喜夫編著・創元社)

ですので『少し冷えて風邪を引きそう』といった時に首元から背中をシャワーで温めてやると良くなったりすることもあります。完全に風邪を引いてしまってからでは邪が体内に入り込んでしまっているので効果は弱まりますが…

そして夏の終わり。夏と秋を結ぶ時期、これを「長夏」といいますが、この時の風邪は「湿邪」と一緒になって悪さをすることが多いです。

この時の風邪の特徴としては

発熱は軽度、悪寒もあまり強くない、重怠さ、頭重感、倦怠感、食欲不振、吐き気、下痢など東洋医学的な「脾」や「胃」に関する症状がみられます。

こうなるとそれらの治療が必要となるので自分で温めるとなった場合、「足三里」「陰陵泉」といったツボが良いということになります。

by 図説東洋医学 経穴編(学研)

・足三里:膝下一番出っ張った骨(脛骨粗面)の外側2cm

・陰陵泉:脛の外側の骨と肉の際を撫で上げた時に骨と当たる部分

この辺りを温めてやりましょうという話。

これが秋になると「燥」という邪が絡んでくるのでまた違った治療方針に…

東洋医学の面白いところです。

それでは良い一日を。